将軍宣下の日に訪れた歴史の大転換

慶応4年(1868年)正月、わずか6歳の少年が江戸城で徳川宗家を継承した。その名は徳川家達(いえさと)。田安家に生まれた彼は、将軍継嗣として選ばれ、15代将軍・慶喜の後を継ぐはずだった。しかし、彼が正式に16代将軍になることは、ついになかった。

家達の将軍宣下は同年4月11日に予定されていた。ところが、その11日前の3月31日、江戸城無血開城の取り決めが成立する。勝海舟と西郷隆盛による歴史的会談によって、徳川幕府は事実上の終焉を迎えたのである。

将軍になる準備は整っていた。宣下の儀式も間近に迫っていた。だが、時代の潮流は彼を将軍の座へと導くことを許さなかった。家達は「最後の徳川将軍になり損ねた人物」として、歴史の狭間に立つことになる。

6歳の少年に背負わされた徳川家の命運

家達が徳川宗家を継いだ時、彼はまだ何も理解できない幼子だった。しかし、その小さな肩には265年続いた徳川家の存続という重圧がのしかかっていた。

慶喜は大政奉還後、事態の収拾を図るため自ら将軍職を辞した。鳥羽・伏見の戦いで朝敵となった徳川家を守るため、慶喜は謹慎し、家達に家督を譲ることで徳川家の存続を図ったのである。この決断がなければ、徳川家は完全に取り潰されていた可能性もある。

幼い家達は、自分が何のために選ばれたのかも分からぬまま、激動の時代の最前線に立たされた。彼の周囲では、幕臣たちが新政府との交渉に奔走し、徳川家の領地削減や江戸城明け渡しといった屈辱的な条件を飲まざるを得ない状況が続いていた。

将軍になれなかった家達は、しかし、徳川家を滅亡から救った象徴的存在でもあった。

静岡70万石への転落と貴族院議長への転身

江戸城を明け渡した家達と徳川家臣団は、駿府(静岡)70万石へと移封される。かつて800万石を支配した将軍家にとって、これは事実上の格下げだった。江戸から静岡へ移った旧幕臣たちの多くは、慣れない農業や商売で生計を立てねばならず、困窮を極めた。

家達自身も決して恵まれた少年時代を送ったわけではない。彼は静岡で質素な生活を送りながら教育を受け、後に留学のためアメリカへと渡る。オックスフォード大学やイギリスのイートン校での学びを経て、近代的な教養を身につけた彼は、帰国後、明治政府の中で異例の出世を遂げる。

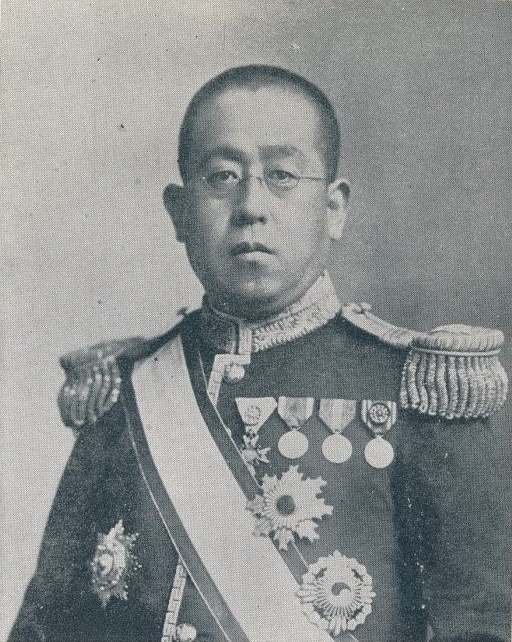

明治23年(1890年)、貴族院が設置されると、家達は貴族院議長に就任。この地位に実に約30年間在任し、明治・大正期の政治に影響を与え続けた。また、大正時代には内閣総理大臣の候補にも挙がったが、元老たちの反対によって実現しなかった。

将軍にはなれなかったが、家達は近代日本の政治エリートとして確固たる地位を築いたのである。

歴史に名を残せなかった理由

では、なぜ家達は歴史の教科書にほとんど登場しないのか。その理由は複数ある。

第一に、彼は「何もしなかった将軍」として記憶されている。実際には将軍になっていないのだが、宗家を継承しながら江戸城を明け渡したという事実が、武家政権の終焉を象徴する受動的な存在として記憶されている。

第二に、明治以降の彼の活動は、あくまで制度の中での地位保全が中心だった。貴族院議長として30年近く在任したものの、彼自身が積極的に推進した改革や、歴史を動かすような決断は少なかった。彼の役割は調整者であり、前面に出るタイプの政治家ではなかった。

第三に、徳川家の存続を最優先する立場ゆえ、明治政府に対して波風を立てることを避けた。慶喜が明治天皇から公爵の爵位を授けられ、徳川家が華族として認められた以上、反政府的な動きを見せることは家の存続を危うくする。家達は慎重に、目立たぬよう振る舞った。

幻の将軍が遺したもの

家達は昭和15年(1940年)に77歳で死去するまで、徳川宗家の当主として生き続けた。彼の人生は、武家社会から近代国家への転換期を生き抜いた、時代の証人でもあった。

将軍になれなかった彼だが、それゆえに徳川家は存続した。もし彼が正式に将軍となり、新政府軍と全面対決していたら、徳川家の歴史はそこで途絶えていたかもしれない。

歴史に大きな名を残すことはできなかったかもしれない。しかし、265年続いた徳川家の血脈を次の時代へとつなぐという、最も重要な役割を果たしたのが徳川家達だった。

彼の人生は、劇的な戦いや改革で彩られてはいない。だが、激動の時代を静かに、そして確実に生き抜いた知恵と柔軟性は、むしろ現代に生きる私たちに多くの示唆を与えてくれる。

時代が変わる時、必要なのは抵抗ではなく適応である。家達はそれを体現した人物として、再評価されるべき存在なのかもしれない。

コメント